現代人は交感神経がオンになりやすく、オフになりにくいという傾向がある。切り替えがうまくいかなくなった自律神経は、間違って交感神経にスイッチを入れてしまうことがあります。

ひどいときには過呼吸やパニック障害という、発作を起こすこともあります。

過呼吸というのは、強いストレスや不安を感じたとき、呼吸がひどく浅く忙しくなって、体内が過酸素状態となり、手足が硬直したり、失神してしまったりする症状です。

人気アイドルのコンサート会場でファンの女性が興奮のあまり次々と失神するという騒ぎが起きますが、あれなどは過呼吸発作の典型的な症状です。

若い女性は自律神経のコントロールが弱く、そのため過呼吸を生じやすいと考えられてきましたが、近年は、過呼吸やパニック障害で精神科を受診する男性が増え続けています。 そうした患者さんの10人に3人は男性なのです。

社会的に未熟なまま就職した新入社員が、上司にちょっと叱責されただけで過呼吸発作やパニック発作を起こし、病院にかつぎ込まれるというケースも増えています。

パニック発作の症状は、人によってさまざまです。

たとえば、夜一人で部屋にいるときに、なぜだか急に不安になって過呼吸発作を起こし、「自分はこのまま死んでしまうのではないか」と強い恐怖心にかられ、自分で救急車を呼ぶということを繰り返している大学生男子もいます。

高速道路を運転しているときに、いきなり発作に襲われ、それ以来怖くて高速道路を走れなくなってしまったというサラリーマンもいます。

病院で精神安定剤を注射されると発作はおさまるのですが、家に戻ると、また胸が締めつけられるように苦しくなり、ひどいときには1日3度も救急車のお世話になったという人もいます。

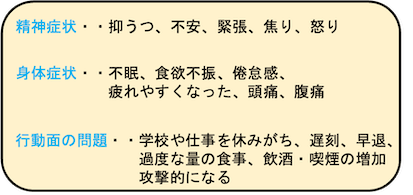

いつも仕事が不安で、自信がなく、すぐにパニクってしまう人。逆に不安を過剰に防御して強がりすぎて周囲に八つ当たりしてしまう人の場合も、その心のメカニズムは、過呼吸発作やパニック障害の人の場合と同様です。

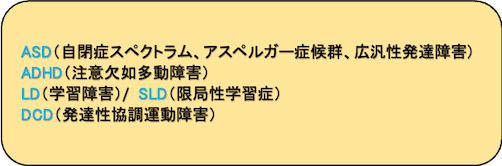

要するに、自律神経のコントロール力が弱く、副交感神経のスイッチを入れるべきときに、誤って交感神経にスイッチを入れてしまうから、より緊張が高まり、「いっぱいいっぱい」になってしまうのです。

院長 高橋龍太郎著書『仕事も人間関係も「いっぱいいっぱい」にならない方法』より抜粋

高橋院長のひと言

いつも「いっぱいいっぱい」の人には腹式呼吸がおすすめです。腹式呼吸は深呼吸と違って、鼻から息を吸うときにお腹をふくらまして、口から息を吐くときにお腹がへこむ呼吸法です。腹式呼吸をゆっくりと5回くらい繰り返すと、安定剤1錠を飲んだくらいの落ち着きが得られますよ。

タカハシクリニック 院長 高橋龍太郎